親の足腰の弱りを感じる。もの忘れが増えた気がする。心配事が増えてきたけど、どこに相談すればいいの? そんな悩みを抱えている方はとても多いです。

介護保険サービスを使うための最初のステップが要介護(要支援)認定です。

この認定の流れを理解しておくことで、不安が軽減されると思いますので、よかったら、この記事を読んで、スムーズに申請を行えるようにしていきましょう。

この記事では、要介護(要支援)認定の基本・申請から利用開始までの流れをわかりやすく解説していきます。

要介護(要支援)認定とは

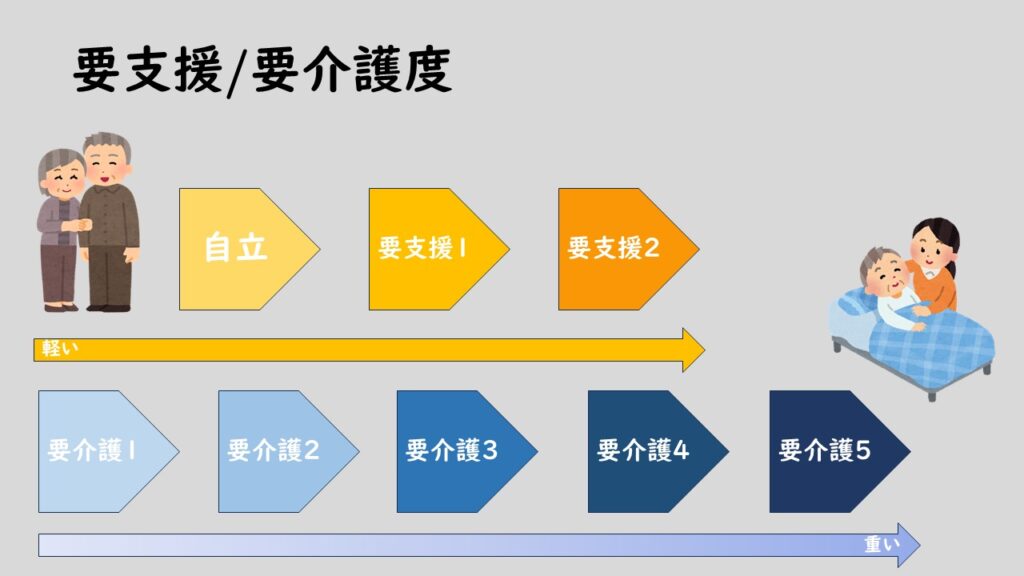

要介護(要支援)認定とは、介護保険サービスを利用するために「どの程度の介護が必要か」を判定する制度です。要介護度は8つの区分に分かれます。

要支援①②、要介護①→⑤になるごとに介護度は重くなり、介護が必要な状態ということになります。要支援①以上の認定となれば介護保険のサービス(デイサービスや訪問介護・福祉用具のレンタルなど)を利用することができます。※自立(非該当)の際には介護保険サービスの利用ができません。

つまり要介護(要支援)認定を受けることが介護生活を始めるためのスタートラインと言えます。

申請できる人と申請窓口

65歳の以上の方は原則誰でも申請は可能です。申請は、本人や家族が市区町村の窓口にて行うことができます。窓口まで行くことが困難な方は「地域包括支援センター」に相談しましょう。職員が自宅を訪問し、申請を代行することも可能です。

親の生活が心配だけど、介護保険の利用を拒否しているから‥と一人で抱え込まず、まずは地域包括支援センターへ相談してみてください。第三者が介入することで支援へとつながることもあります。

申請に必要なものは以下のとおりです。

- 介護保険の被保険者証(65歳時に自宅に送付されています)

- 主治医の情報(病院名や医師名が分かるもの。例:おくすり手帳など)

- 印鑑(自治体によっては不要)

※介護保険者証を紛失されている方は医療保険者証やマイナンバーカードなど身分を証明できるものを持参しましょう。

40歳から64歳の方でも、特定疾患(がんや関節リウマチなどの16の疾患が対象)がある場合は対象となります。申請の際は医療保険者の被保険者証も必要です。

要介護認定の流れ

申請から認定までの大まかな流れは次の通りです。

- 申請する

- 認定調査調査:認定調査員が自宅を訪問し、身心の状態を本人や家族に聞き取りなどの調査を行います。

- 主治医意見書:かかりつけの主治医に身心の状態について書類を作成してもらいます。※市区町村から直接かかりつけ医へ依頼します

- 審査・判定:認定調査の結果と主治医の意見書をもとに、保健・福祉医療の学識経験者による「介護認定審査会」で審査し、どのくらい介護が必要か判定します。

- 認定結果の通知(原則30日以内に市区町村から認定結果が通知されます)

認定調査時の調査内容は、立ち上がり・歩行・着替え・排泄・記憶・理解など多岐にわたります。調査員には普段の様子を正直に伝えることが大切です。

認定結果 ~要支援と要介護の違い~

結果は「自立(非該当)」「要支援1~2」「要介護1~5」のいずれかです。

等級が高いほど、利用できるサービスの量(支給限度額)が増えます。

サービス利用までの流れ

認定結果が出たら、次はケアプランの作成です。

要支援:要介護状態になることを予防する介護予防サービスを利用することができます。地域包括支援センターへ介護予防ケアプランの作成を依頼しましょう。※2024年4月より市町村から介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業所へも介護予防ケアプランの作成依頼ができるようになりました。

要介護:介護保険サービスを利用することができます。ケアプランが必要ですので、居宅介護支援事業所に依頼しましょう。

ケアマネージャーが自宅を訪問し、身心の状態や今までの生活歴など聞き取りを行います。そして本人・家族の意向を伺いながら、適切なサービス、サービス量などを調整していきます。その後、自宅にて担当者会議を開催しケアプラン原案の確認を行います。ケアプランに同意を得たあと、事業者と契約を行い、サービス利用が始まります。

※申請時点より必要時には介護保険を暫定での利用することは可能ですが、非該当や支給限度額を超えた分は全額自己負担となります。通常は1割から3割負担です。

ケアマネージャーからのアドバイス

◎認定調査員には正直に伝えましょう

第三者の前ではできるところを見せたい方もいらっしゃいます。普段はできないのに‥と思われるご家族の方は多いです。家族から見た困り事やもの忘れのエピソードなど本人の前では話にくいこともあるかと思います。紙に書いて調査員に渡したり、別室での聞き取りを依頼することも可能です。

◎主治医に現状を共有する

かかりつけ医に介護保険申請を行うことを事前に伝えておくと良いでしょう。また日常の様子を医師に伝えておくことで、介護の必要性を主治医からも意見書へ記載してもらうことができます。

まとめ

▼要介護認定は介護保険サービスを利用するための入り口

▼サービス利用までの流れは、申請する→調査を受ける→認定結果がおりる→ケアプランの作成を依頼する→担当者会議→サービス利用開始

地域包括支援センターや居宅支援事業所に相談することで申請時からサポートを受けることもできます。不安に思うことがあればまずは気軽に相談してみてください。

この記事は現役ケアマネージャーが執筆しています。制度情報は厚生労働所公式サイトをもとにまとめています。☞厚生労働省:介護保険制度の概要https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/gaiyo/index.html

注:各都道府県や市区町村により異なることがあります。詳しくはお住まいの市区町村・地域包括支援センターへお問い合わせください。

コメント